cap sur l’écovolontariat

Voyage engagé pour la planète

Comment ça marche ?

Je choisis ma mission d’écovolontariat

Je contacte l’association partenaire en remplissant le formulaire en ligne

Je réserve directement auprès de l’association

Besoin d’un accompagnement ? Prendre un rendez-vous

Les missions d’écovolontariat populaires

Protection des tortues de mer au Costa Rica

Étude de l’orque en Écosse : séjour scientifique en voilier

Stage dans un écolieu au coeur des Cévennes

Volontaire pour l’étude des cétacés en Italie

Costa Rica : écovolontaire dans une ferme équestre

Les formations naturalistes en France

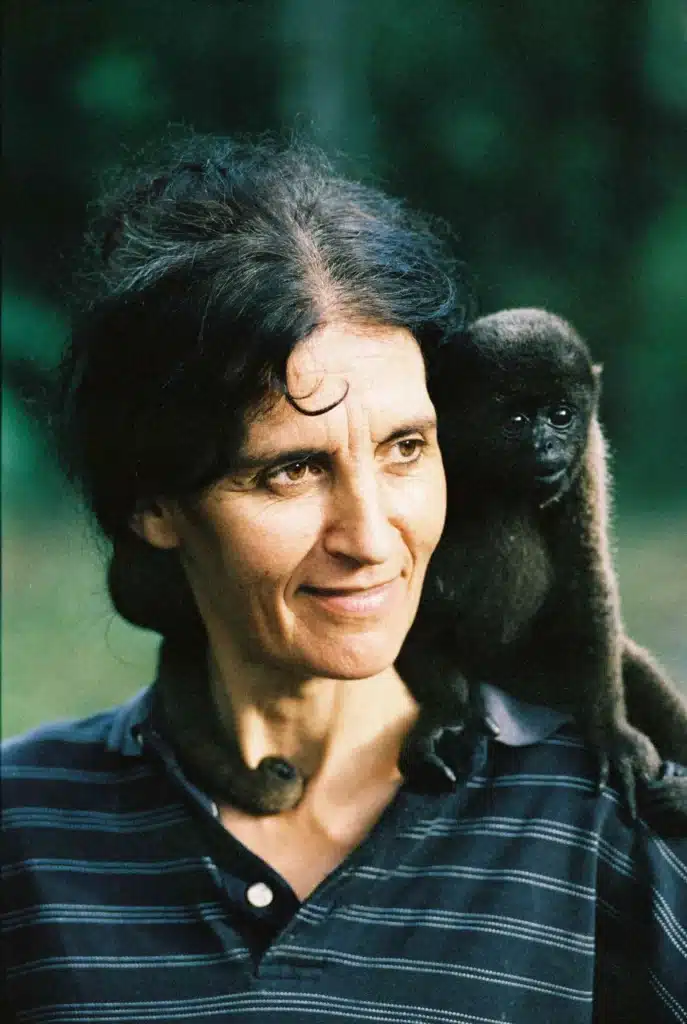

Ils s’engagent pour la biodiversité!

Stéphanie fondatrice de DROPS : « Chaque goutte compte »

Témoignage d’une expérience d’écovolontariat en famille à Sumatra

Rencontre avec Hélène Collongues fondatrice d’Ikamaperu

Engagez-vous et changez le monde !

Vous souhaitez avoir une action positive sur le plan sociétal et environnemental tout en voyageant ? Vous avez le désir d’agir pour un monde plus écologique ? Pendant votre temps libre, en France ou à l’étranger, engagez-vous pour une action qui vous tient coeur !

Le voyage engagé pour la planète à un triple impact positif

Cap sur l’Ecovolontariat c’est

Un site inspirant qui incite à l’action

Cap sur l’écovolontariat est un site inspirant qui incite à agir pour la protection de la biodiversité. Vous y trouverez des témoignages d’écovolontaires, des articles sur des associations, des ONG, des interviews de personnalités qui s’engagent pour l’environnement ! Vous découvrirez différentes façons de vous engager tout en voyageant, dans votre pays ou à l’international. Le voyage engagé et utile, c’est l’écovolontariat, le voyage scientifique, écosolidaire, l’écotourisme participatif…

La valorisation du voyage utile

Le voyage utile est une forme de tourisme participatif et engagé pour la planète. Vous agissez au sein d’une association de préservation de la biodiversité, dans votre pays ou à l’international. Votre action est bénévole et demande une participation financière, qui peut prendre la forme d’un don. Sous la bannière du voyage utile vous trouverez les termes d’écovolontariat, de voyage scientifique, de voyage écosolidaire, de voyage engagé… Le voyage utile répond positivement à la résolution des Objectifs du Développement Durable de l’Agenda 2030 de l’ONU.

Le voyage solidaire, scientifique, l’éco volontariat… Les nouvelles formes d’engagement

Avez-vous déjà envisagé de transformer vos vacances en une expérience enrichissante pour vous et bénéfique pour la planète ? Le voyage solidaire et l’éco volontariat représentent des facettes innovantes du tourisme participatif. Ils offrent une réelle immersion dans des projets à impact positif.

La dimension éducative du voyage scientifique

L’éco volontariat vous permet de participer activement à des projets scientifiques et écologiques. Dans le cas des séjours basés sur les sciences participatives, nous parlerons de voyages scientifiques. Ces expéditions scientifiques ne se contentent pas de vous faire découvrir de belles destinations, elles vous permettent de mener, à plusieurs, des recherches sur la faune, la flore et les écosystèmes menacés. L’expérience a non seulement une dimension éducative, mais est aussi essentielle à la préservation de notre environnement.

Le voyage solidaire dans une démarche de développement durable

Le voyage solidaire s’inscrit dans une démarche de développement durable et de soutien aux communautés locales. En choisissant ce type de voyage, vous contribuez à des projets de développement qui améliorent les conditions de vie des populations locales tout en respectant leur culture et leur environnement. C’est une opportunité unique de voyager de manière éthique, en laissant une empreinte positive sur les lieux visités.

Une expérience humaine et altruiste

En plus de l’aspect altruiste, ces voyages offrent une dimension d’apprentissage et de partage inégalée. Vous ne serez pas juste un touriste, mais un acteur de changement. Vous repartirez avec des connaissances approfondies et souvent des compétences nouvelles, acquises au contact direct avec des experts et des habitants engagés.

L’éco participation, une nouvelle façon de voyager

L’éco volontariat, le voyage solidaire ou scientifique sont bien plus que de simples vacances. Ils sont une invitation à participer à des initiatives globales qui nécessitent l’engagement de chacun pour un avenir durable. Ces formats de tourisme eco participatifs transforment le concept même du voyage, en le rendant actif, utile et incroyablement enrichissant ! Si vous recherchez une expérience de voyage qui transforme, ces options pourraient bien redéfinir votre manière de voir le monde !